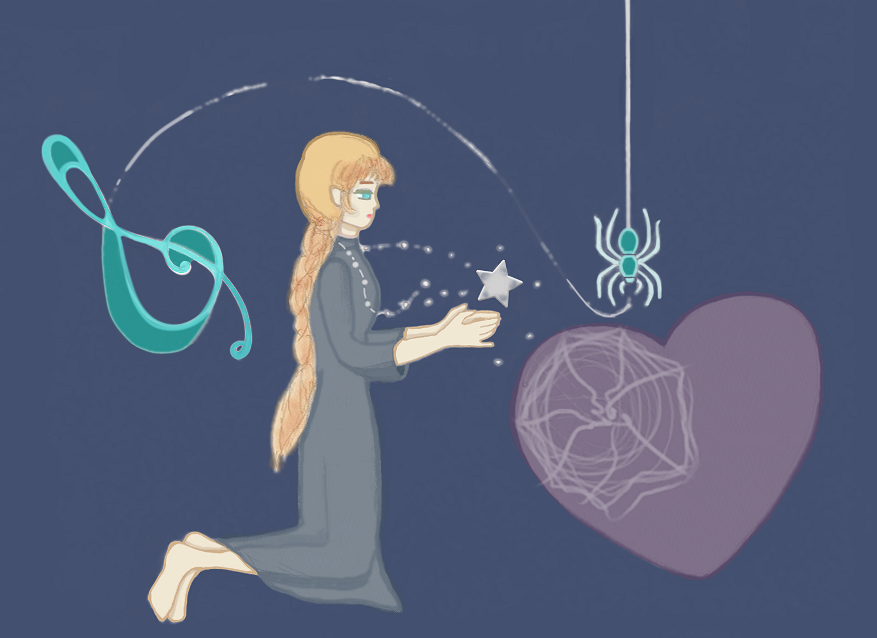

ユピナとラジナと銀の星

昔々、魔女がいた。

魔女は、きれいでやさしい女の子をつかまえてきては、深い森の中のうす暗い小屋に閉じ込めておいた。

きれいでやさしい女の子の心を毎日すこしずつ食べると、魔女は長生き出来たから。

*

さて、忘れな谷の村娘ユピナは、麦わら色の髪と空色の瞳をした気立てのよい女の子。

けれど、もうずいぶん長いこと魔女のとりこになっていて、せまくて暗くてじめじめした部屋に閉じ込められていた。

魔女は、ユピナにこう言って魔法をかけた。

「きれいで優しい女の子、お前の心はわたしのものだよ、ルンナ・サタナ・スクエンナ」

魔女の小屋に連れて来られたころ、ユピナは泣いてばかりいた。

でも、今ではもう泣くことを忘れてしまった。

泣くことだけでなく、故郷の村、懐かしい大切な人々のことも、青い空、光にあふれた草っ原さえも。

忘れてしまったたくさんのことのかわりに、ユピナは、銀色の紙でこしらえたおもちゃの星を、大切に両手で持っていた。ちょうどクリスマス・ツリーのてっぺんについている、あのとがった銀紙の星そっくりの。

魔女が呪文のように教えてくれた、その薄っぺらな紙の星の名は「しあわせなほほえみ」。

暗闇の中ユピナは、うっとりと微笑んでいた。そうすればいつかしあわせが来る。

やさしい声で魔女は言った。

「暗がりにじっとしておいで。そうしてもっとやさしく、もっときれいにおなり。わたしが長生きするために。ルンナ・サタナ・スクエンナ」

本当は暗がりなんか大きらいだったのに、しあわせになりたい一心でほほえみ続けるうちに、ユピナはひかりをわすれた。

いつしか魔女がくれた銀の星を見つめ、楽しくもないのに微笑んでばかりの、どこかぼんやりとして寂しい目の女の子に、ユピナはなっていた。

そう、あともう少しで、ユピナはすっかり魔女に心を食べられてしまうはずだった。

ところが、ある日……

ひとりの男の子が、暗い森を通り抜け、魔女の家の戸口に立った。

男の子は長い旅の疲れをにじませ、汚れた服を着て、ぼろぼろにすりきれた靴をはいていた。

「誰だい、私の家をわざわざ訪ねる客は」

「忘れな谷のラジナだ。魔女め、ぼくの大切なひとを返せ」

「ほう、お前さんは、まるで鹿のように背が高く、すばしっこそうだ。目も澄んできれいだね。だからそれと正反対の姿の虫けらにしてくれようよ。マルス・サタナ・スクエンナ」

「あっ、苦しい。体がしめつけられる……」

「お前もユピナと同じ、暗い部屋に入れてやるよ、ありがたく思いな。ユピナは、お前のことなんか忘れちまっているし、足元のクモになんか目もくれまいがね、ヒーヒッヒ」

魔女はクモを暗がりに置き去りにすると、小部屋の重い扉をバタンと閉めた。魔女の高笑いが遠ざかるにつれ、小さな八本足のクモにされたラジナは、悔しさに身を震わせた。

それでもあきらめず、クモはユピナの側にはっていくと、細い糸でレースのようなあみを張ってじっと待った。

「ユピナ、ユピナ。ああ、ぼくの声はちっぽけで届かない」

あみの上の小さな小さな自分に、ユピナが気づいてくれる時をじっと待ちながら、クモは、忘れな谷に伝わる子守歌を歌い始めた。

それはユピナとラジナがまだ幼なかったころ、よく一緒に歌った古い静かな歌だった。

『にぶくかがやく時の石、

澄んできらめく夢の星、

石をみがいて星にしよ。

お空を星でうめつくし、

涙のかけらも友にして、

闇のしずくをいやすまで』

クモの歌は、つむがれる糸のようにどこまでも流れ、ユピナの耳にも届いた。

ふと、暗がりを見つめるユピナの両手から、魔女がくれた銀の星がこぼれ落ちた。ころり、くるくる、ぽろん。

おもちゃの紙の星は、クモのレースのあみにひっかかった。

「今だっ」

クモは白い糸をはいて、落ちてきた銀の星をグルグル巻きにすると、ばくばくばく。すごい早さではしからくらいつき、とうとうすっかり平らげた。

「ペペッ、ちっともおいしくないなあ」

クモのお腹の中は、チクチクして苦しくなった。けれども小さかったクモは、銀の星を食べた分だけ大きなクモになった。

「あっ、『しあわせなほほえみ』が……」

ユピナは力なくうずくまった。

「なんて悪いクモなの。あたしのたった一つの心のよりどころを食べてしまうなんて」

「こんな紙の星。薄っぺらのおもちゃの星。外に出てごらん。空いちめんに本物の星がまたたいているよ。とおく涼しい銀の光で」

「外、外って?」

魔法にかかったユピナがつぶやいた。

「忘れちゃったのかい。外っていうのは、閉じ込められているこの暗がりをぬけ出すと広がっている、気持ちのいい世界さ」

クモはそう答えて、ユピナの指をチクッとかんだ。すると、ユピナの頭が少しだけはっきりしてきた。

「ちょっと待って。外って、何かが吹いていた?」

ゆっくりと、ユピナがたずねた。

「ああ、すんだ気持ちのいい風が」

「外って、何かが広がっていた?」

「そう、青くて気持ちのいい空が」

「外って、何かがそよいでた?」

「見渡すかぎりの気持ちのいい草っ原が」

「外って、何かが照っていた?」

びっくりしたユピナの声が響きわたった。

「金色でとっても気持ちのいいお日様が」

ユピナはひたいをギュッとおさえて目をつぶり、パランパランと髪をゆらして頭をふった。

よく見ると、足もとの床は板がくさってじめじめし、あちこちで青白いキノコがぼうっと妖しく光っている。

ユピナの体にそくそくとふるえが走った。

「じゃ、あたしの今いる、ここは?」

ユピナをかこむ四方の壁には、ひからびたカエルやヘビやサソリが糸で吊るしてあった。そして暗闇の中、その吊るされたもの達の目玉だけが生きていて、キロキロ輝きながらユピナをじっとにらみつけていた。

「どうしてあたし、こんなところに……」

「どうしてだか、こっちが聞きたいよ」

クモがつかれた声でぼやいた。

「きれいでやさしい女の人が、ここで我慢していたら、いつか幸せにしてやるって……」

「それは悪い魔女だよ」

「いいえ、きれいでやさしい女の人」

「扉をあけて確かめてみろよ。暗闇の奥、眠っているのは誰なのか」

クモは、ユピナの指をチクッとかんだ。

少し頭がはっきりしたユピナは、見えない扉を手さぐりした。

ふいに、ピリリとユピナの指に触れたのは、冷たい氷のような手ざわりの、さびついた把手。獣がむきだした牙のように重い。

後ずさりするユピナを、クモが励ました。ギイギイと鈍い音をたてる扉を両手で押し開いたとき、ユピナは息をのんだ。

薄暗い部屋にかまどの火が赤く燃え、黒いずきんをかぶったおばあさんがこっくりこっくり居眠りしていた。たかいカギ鼻、しわだらけのまがったくちびる……そこにいたのは、人の心を食べ、自分は長生きをしてきた魔女だった。

魔女のかたわらには、底無し沼のように黒く光る鏡があって、映っているのはやせて生気のない顔の女の子。その子の髪はもつれて瞳はくぼみ、ひどく驚いたように鏡の中からじっとユピナを見つめていた。

「あなたは、だあれ?」

ユピナがはっと手を口にあてると、鏡の中の子も、あおざめながら両手で口をおおった。

「……あたし?」

鏡の中の子は瞳を皿のようにして、はげしくかぶりをふった。ちがう、ちがう、と。ユピナは、こんなみっともないみじめな子であるはずがない。

けれどよく見ると、その子の瞳も、口元も、なんだか……

「いや、あたしじゃないわ!」

ユピナがたまりかねて叫び声をあげると、魔女は目をさまして杖をふり、落ちつきはらって呪文をとなえ始めた。

「きれいで優しい女の子、お前の心はわたしのものだよ、ルンナ・サタナ・スクエンナ」

低く流れる呪文を耳にしたとたん。

悲鳴をあげかけた顔のまま、ユピナの瞳はどんより曇り、体は石のようにかたく動かなくなった。

鏡の中の女の子が、痩せこけた頬をにっこりさせた。その子の胸で、いつからかかっていたのか妖しく光る銀の星のペンダントがゆうらりゆうらり、ゆれている。

鏡の中のあの子、なんてきれい、なんてやさしそう……女の子につられてユピナもぼんやり鏡にほほえみ返そうとした、そのとき。

「ユピナ!」

ユピナの足もとから、クモにされたラジナが飛び出してきて、魔女に糸をはいた。

糸は銀色に光りながらどんどんどんどん、どんどん伸びて、魔女をぐるぐる巻きにしばりあげた。

「ユピナ、かまどの火を小屋につけて。早く。ぼくの糸が魔女をしばっているうちに」

クモのさけび声にユピナはビクッと身をふるわせて、おびえた目でうなずいた。

石のように重い体をひきずって、ぶるぶるふるえながら、ユピナはかまどで燃えているまきをつかんだ。

「熱い!」

「床や柱にその火をつけて」

「わかったわ」

「急いで!逃げるよ」

クモとユピナは、魔女の小屋にかまどの火をはなつと、外へ飛び出した。

「逃げようったって、そうはいくかい」

銀の糸でぐるぐる巻きにしばられた魔女が、しわがれ声でくっくと笑った。

小屋に燃え移ったかまどの火は、すぐに大きくなった。魔女の小屋はめらめらと炎につつまれ、黒い煙が森からもくもくたちのぼった。

「かわいいユピナや。お前はわたしの小屋を出ても、独りぼっちで行く先も知るまい。きっとまた、この暗がりにもどってくるよ」

魔女の声が、呪文のようにいつまでも響いてくる。ユピナはクモを肩にのせ、どんどん遠くへ逃げた。魔女の言葉をふりはらうように、どこまでもどこまでも息をもつかず走り続けた。

走って、走って、走って……

遠くとおく走っていくと、燃える魔女の小屋と黒い煙にまかれた森は、いつしか影も形も見えなくなった。

澄んだ空には金色のお日様が照り、いちめんの草っ原の上を風がさやさやと吹きわたっていく。ユピナの頭の上には、どこまでも広がる青い空。足の下には、どこまでも風にそよぐ草っ原。

広い草っ原を、ユピナは力いっぱい駆けて行った。けれども……

ふっとユピナは立ち止まった。

「いったいどうしたの」

と、ユピナの肩からふわりと掌に伝いおりてクモが言った。

ユピナの額には駆けて来た汗が光り、その瞳から、ぽろん、と涙がこぼれ落ちた。

「あたし……あたし、どこの誰だったかしら。頭がかすんで、よく思い出せない」

涙のわき出るユピナの目の奥に、深い闇夜の色が広がっていた。

「せっかく自由になれたけど……涙って、苦くてあったかい。銀の星を持っていると、涙なんか、忘れていられたのに」

しゃくりあげながら、ユピナが言った。

「銀の星を返して。あなたが食べてしまった魔女の『しあわせなほほえみ』を返して」

「ばか」

と、クモがおこってユピナの指をチクッとかんだ。

「あんな……あんな薄っぺらな紙きれと、呪文の言葉!」

クモが大きな大きな声で言った。

ユピナは、うずくまった。すると、足もとの草むらにひとすじの水の流れが、銀の糸のように光っているのが目にとまった。

ユピナは、流れに指をひたした。

「あたし、これからずっと泣き続けるのかしら。魔女のくれた星をなくして、笑い方を忘れてしまった」

ひんやりと冷たい水は、燃えるまきをつかんで赤くはれたユピナの手をいやし、黒いすすを洗い流してくれた。

ユピナはうなだれて、小さな声でクモに頼んだ。

「ね、あの歌をもう一度、聞かせて。古い子守歌を」

クモの歌声が細く流れると、かすかなせせらぎの音とまじりあい、銀の糸のようにユピナの胸にからまった。

「昔あたしが外にいたころ、いつもそばに……そう、誰かがいてくれた」

小さなせせらぎは、草に埋もれながらも土をうるおし、野の花をやさしくゆすって流れ続けていた。

クモが歌い終わると、ユピナは溜め息をついた。

「でも、今じゃその人は、この広い世界のどこにいるのかわからない。その人の顔も名前も……魔女がくれた銀の星に心を吸いこまれて、すっかり忘れてしまった」

「そうとも。君は、大切なことを全部忘れて、魔女の鏡に向かってひとり微笑んでいたのさ。誰にも微笑み返してもらえないままで」

クモのきびしい声に、ユピナは伸びほうだいの髪に顔をかくして、うつむいた。

ぽろん、ぽろん。髪にかくれた白い頬に、新しい涙がすべって落ちて、止まらなかった。

「ところで」

と、クモが困ったようにせきばらいした。

「あの、その、そばにいてくれた人はやさしかったのかい」

クモは小さな声でたずねた。

「おぼえているわ、とてもやさしかった」

と、涙を指でぬぐってユピナが答えた。

「ええと、その人は、勇気があったかい」

と、クモがどもりながらたずねた。

「おぼえている、とても勇気があったわ」

「じゃあね、その人は、君のことを大切にしてくれたかい」

と、クモが前より少しだけ大きな声でたずねた。

「ええ、そうよ。おぼえている、とっても大切にしてくれたのに……」

と、ユピナはふたたび涙をあふれさせた。

「ちょっと待って」

クモがさえぎった。

風がざわざわと草を鳴らし、流れる水にこまかな波を立てた。

クモの言葉は、どこかとてもきっぱりとしていた。

「もし君のことを大切にしていたのなら、その人は、君が悪い魔女にさらわれた時、どうして助けに来なかったのかな」

と、ゆっくりクモがたずねた。

吹きすぎる風が、ユピナの麦わら色の髪を大きくブランコのようにゆらした。

「どうして意地悪を言うの。きっと助けに来てくれた。でもたぶん魔女につかまって……」

ぼんやり言いかけて、ユピナは瞳を水晶玉みたいにまんまるく見ひらいた。ふいにユピナの胸いっぱいに、生まれた忘れな谷の風景が浮かんで来たのだった。

『にぶくかがやく時の石、

澄んできらめく 夢の星、

石をみがいて星にしよ。

お空を星でうめつくし、

涙のかけらも 友にして、

闇のしずくをいやすまで』

せせらぎの音が、とだえることなくユピナの耳をくすぐった。

「どうして、あの歌を知っているの?」

「ずっと、そばにいたんだ」

しずかにクモが言った。

「ずっと。暗い魔女の小屋の中でも」

ユピナのまんまるな瞳がもっと大きくなって、澄んだ空の色をいっぱいに浮かべた。

ユピナの顔がつぼみから今開いたばかりの花のように輝いたとき、けれども、雨ふりの空よりも重く沈んだ声で、クモは言った。

「君はきれいな人間の女の子で、ぼくは一匹のちっぽけなクモだ」

クモの細い八本の足が、すぐにも谷間に落ちそうな吊り橋のように、風に吹かれてゆれた。

「いいよ、この草原にぼくを置いて行け」

クモの体は、明るい日ざしの中でわたくずのようにちっぽけに見え、灰色のいまにも消えそうな影を、ユピナの指にこぼした。

お日様が雲間にかくれてクモの影は消え、そのかわりクモ自身が、影法師のようにユピナの手にうずくまった。

ユピナは目をとじた。ガラスの刺でもささったように、胸がチリリと痛んだ。

ラジナは背の高い元気な男の子だった。そして、目の前のクモの姿はラジナとは似ても似つかない。

「だけど……」

ユピナは、おぼえていた。吹けば飛びそうな小さな体なのに、今までずっとユピナの耳に届くように大きな声を出し続け、話しかけてくれたクモのことを。

「きれいな人間の女の子?ちがうわ、あたしだって、髪をみだしたやせっぽちで瞳のくぼんだ子にすぎない……」

クモが、掌からユピナを見上げた。

「そのあたしが影法師みたいに魔女の小屋でうずくまっていたとき、あなたはずっとそばにいてくれた」

ユピナは、掌のクモをみつめた。

ふいにお日様が、雲をぬけて輝き始め、ユピナの掌の上でクモがキラッと光った。

「ずっと……いっしょにいましょうよ」

パリン。かすかな音がひびいた。

くだけ散ったのは、かたい氷のような魔女の扉、それともユピナのぼんやりした微笑みを映していた冷たい鏡。それともユピナの胸の奥の?

「大好きなラジナ」

心を込めて呼びかけたとき、しわがれたうめき声がユピナの耳の奥にこだまして、きれぎれに風に流れて消え去った。

そしてユピナの目の前に……お日様よりも明るい透明な光がきらきらと舞い散り、そこにりっぱな人間の男の子のラジナが立っていた。

ふたりの足もとには、クモがのみこんだ銀色の魔女の星が、くしゃくしゃにつぶれて落ちていた。

*

すっかり魔法がとけたユピナとラジナは、晴れた草っ原で風に吹かれ、なつかしそうににっこりした。

「さあ、行こう。ずっといっしょに」

ユピナと同じ目の高さになったラジナが、手を伸ばした。

「夜になったら、空いちめんにまたたくほんとうの銀の星が見えるわ、きっと」

ラジナと同じ目の高さになったユピナが、うなずいた。

それからふたりは手をつなぎ、魔女のいない国をさがして旅に出た。

ときには雨降りの空の下を、ときには青空の下を、そしてときには藍色の夜空いちめんにきらめく銀の星に包まれて……

遠く遠くどこまでもとおく、ユピナとラジナは旅していった。

あの静かな古い歌を口ずさみながら……

『にぶくかがやく時の石、

澄んできらめく夢の星、

石をみがいて星にしよ。

お空を星でうめつくし、

涙のかけらも友にして、

闇のしずくをいやすまで』

(終)

「文学と教育 第39集」(2000/6/25 発行・文学と教育の会) 掲載作品

(2015/6/8 加筆)

©the-wings-at-dark-dawn.com

イラスト(2022/10/1 Twitter より)

(2022/10/3~7 加筆)

@fairy_scope